「大ちゃんフィーバー」で沸いた荒木以降、早実が生んだ甲子園のアイドルといえば、06年夏に日本一に輝いた斎藤佑樹投手(29=日本ハム)が真っ先に挙がる。ただ「佑ちゃんフィーバー」は、3年夏の甲子園中から始まった。

1年夏から熱狂が続いた荒木は「斎藤も大変だったと思うけど、比じゃないと思う。あいつは3年生からだから。大学は大変だったかもしれないけど、高校はいい思い出ぐらいの感じだと思うよ」と言う。

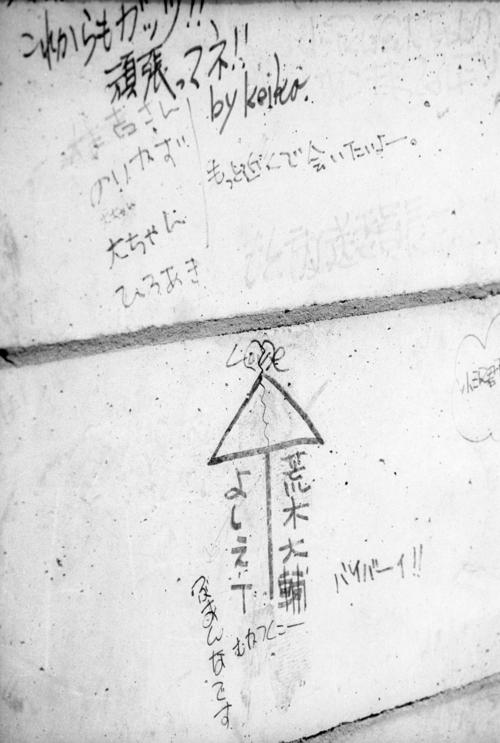

荒木が3年生になった頃、男子校の早実の教室に、女性ファンが学ラン姿に変装して入ってきたことがあった。「昼休みが終わった時だったか、急に女の子が入ってきて。先生も昔からいた経験豊富な方で、気が付かないふりして授業を受けさせたんだよ」。ちょうど荒木の隣の席が空いていた。そこに座らせて、1時間授業を受けて帰った。他の学校なら大問題になるかもしれない事態を、教師も生徒もみんなで楽しむような空気感。バレンタインデーに荒木以外の選手がファンからチョコレートを受け取り、喜んで開けると「荒木君に渡して下さい!」の手紙入り。そんなことが、日常の笑い話になる環境が心地よかった。

当時の和田明監督(享年54)の教えも大きかった。捕手の松本達夫は「守ってやれって言い方じゃなくて、みんなも楽しめと。こんな環境で生活できる、野球できる、お前らもそういう環境の中に置かれているんだから、すごい貴重な経験だよ。それを楽しみなさい。決してマイナスになると思っちゃいけませんって諭されましたね。純粋な時期ですから、染みてますね。言葉として重く」。

2年夏、甲子園3回戦で報徳学園(兵庫)に延長10回サヨナラ負けした荒木は、最上級生になった。「日本一への気持ちはあったけど、そのために必死に練習したとか、それはない。それが今思えば悔やまれる。駅からグラウンドまで走るけど、それも一番上になるとタラタラになる。もっと一生懸命やれば良かったって。勝つために。ランニング1つにしても、途中でやめないで、最後までキチッとやるとか。そういうものの積み重ねだよ、高校野球って。そういう精神的なものがゲームに出る」。

甲子園で敗れて帰ると、今度こそと思うが、少し時間がたてば練習はいつも通りに戻る。3年間それは変わらなかった。松本は「正直言えば練習量が足らなかったですね。でも風潮として、これ以上練習したら格好悪いみたいな感じはあった」と言う。シニア出身のエリート選手が多く、スマートな都会的なスタイルだったのかもしれない。早実は早実らしく、最後の学年になっても、他校に比べて圧倒的に少ない1日2時間の練習を繰り返した。

それでも荒木は勝ち続けた。4季連続の甲子園となった3年春のセンバツは、1回戦完投、2回戦完封で勝ち上がった。準々決勝の横浜商(神奈川)戦。9回7奪三振と力投するが、1-3で敗れた。

「この頃になると自分なりに考えてやるようになって、楽しさを覚えてきた。タイプ的には、剛速球で三振取るピッチャーじゃないって、もう分かっているから。自分で割り切って、どうやってゴロを打たそうとか、バッターを1球で打ち取ろうとか。ジレンマなんてない。自分のスタイルでいこうと。この頃はプロに行こうと思ってやってない。行けるレベルじゃないと思っているから」

荒木にとって最後の夏。有終の美を目指す戦いに歩みを進める。(敬称略=つづく)【前田祐輔】

(2017年7月21日付本紙掲載 年齢、肩書きなどは掲載時)