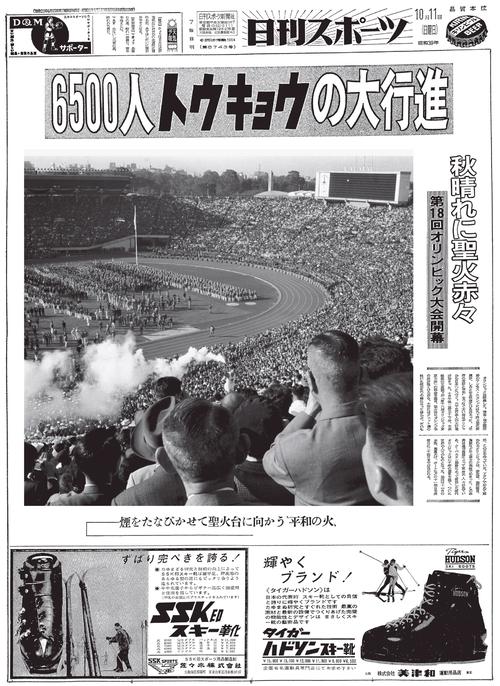

「聖火は消えず、ただ移りゆくのみ-」。1964年10月、東京五輪閉会式で作家・石原慎太郎氏が日刊スポーツに寄稿したコラムの一文だ。41年後の2005年8月、東京都知事として2度目の五輪招致を提唱したのは「移りゆく聖火」を再び東京でという思いがあったに違いない。世界に戦後復興を示した最初の東京五輪から56年の時を経て再びともされる聖火。64年大会と20年大会が1つになる。

当時も「五輪の日刊」は連日1面で詳報した。10月はレジェンドたちに54年前を振り返ってもらうとともに「日刊スポーツが見た64年東京五輪」として、当時の紙面を紹介する。最初の五輪があるから、2度目がある。64年大会のレガシーが、20年大会に生きる。スタートは、開会式と閉会式の石原コラムを再録(原文まま)。今の時代にも心に響く同氏の強い思いから、2年後の祭典が見えてくる。

- 記者席で開会式を見る石原慎太郎氏。左は長男伸晃ちゃん(7歳)

石原慎太郎

人間つなぐ共感 見習おうアフリカの気概

神を見喪いかけた二十世紀の人間にとって、祝祭の殆どは形骸化して喪われ、我々に残された真の祭りはオリンピックしかない。

この祭りで言寿がれるのは神ではなく、人間である。この祝典では人間は神に近い高みにまで高められるのだ。今日「人間」の尊とさ、美しさ、雄々しさを人間自身に確認させるのにオリンピックほどの術が他にあろうか。いや、オリンピックしかないと言っても過言ではない。

爽やかな秋晴れの下、色彩に溢れたメインスタンドに身を置きながら、私にとって今日最も感動的だった瞬間は、最後の聖火ランナーでもなければ選手の宣誓でもなく、選手団の先頭のチームが北のゲイトに姿を覗かせたその一瞬だった。そしてその瞬間の感動は、そのまま凝固し最後の日本選手団が行進を終えるまでの数十分つづいていった。

スポーツに競う人間たちが、何故にそのように明るく美しく雄々しく、そして楽しいのだろうか。

人間には共感と言う最後の武器がある。それは言語を越え、政治の壁を越えて人間同士を一番奥深い部分で繋ぎ合わせる。我々は何故その武器を平時、平和や友情を破ろうとする敵に向ってふるい得ないのだろうか。

行進する選手団を見守りながら、私はくり返し思った。

オリンピックの有史来、最大の大会の序幕は見事に切って落とされた。世界を覆った大いなる戦さの後、僅かして、この祝典を我が手で成すことの出来た、日本と言う祖国、日本人と言う民族を我々はもう一度、この機会に確認したいと思う。オリンピックの競技に於いて、日本が幾つの金メダルを獲ち得るかは知らぬにしても、復興発展と言うマラソン、突貫工事という短距離では、我々は文句なく金メダルを得たと言ってもいい。

オリンピックを機会に我々が持ち直したいものは、ただ二人三人の参加者数ながら、敢然と胸を張って行進したアフリカのし新興国が持っていた気概ではなかろうか。その気概と自覚を踏まえて立つところにこそ、オリンピック精神の基調たる、真の平等精神が在る筈である。選手団が退場し、聖火ひとり燃えて元の空白にもどったフィールドを眺めながら、人間の祭典劇への期待は尽きぬものがある。

(1964年10月11日2面掲載)

- 1964年10月11日の日刊スポーツ1面

石原慎太郎

心暖まる光景 聖火消えず移りゆくのみ

国旗が入場し切った後、開会式とは違って列をすっかり崩した選手たちが群がって入って来る。最後尾の日本の旗手に追いついた彼らは、たちまち日の丸を旗手ごと肩車にかついだ。

行進しながら選手同志握手するもの、手を振るもの、踊り出すもの、冷たいほど整然としていた開会式に比べて、それだけ今日の方が心暖まるものがあったろうか。

予期していた別離の感傷はなかった。これほど楽しい別れがあったろうか。闘い終えた人間たちの表情はみな底ぬけに明るかった。

この別離は、そのまま再会につながるのだ。人間が魔につかれて愚かな戦争を起さぬ限り、人間の美と力と尊厳の祭典は所を変え、きり無くくり返されていく筈なのだ。

聖火は消えず、ただ移りいくのみである。この祭典は我々に、人間がかくもそれぞれ異り、またかくも、それぞれが同じかと言うことを教えてくれた。

この真理が何故に政治などと言う愚かしいエネルギーの前に押し切られるのであろうか。

最後の選手たちが消えていった巨大なスタジアムの中の巨大な空虚さ。しかしその中に尚、祭典を通じての、人間同志の共感の残響は感じられる。我々がすべきことは、次の祭典までの四年間、あの共感の残響を消さずに保ちつづけることでしかない。

かくして、東京に於ける人間自身の祭典は終わった。

しからば、この祭りが、我々日本人に何を与えてくれたかを考えようではないか。

獲得された金メダルは予想の数を上回りはした。しかし、我々は競技を通じて、自分自身の内に欠けているものについてはっきりと知らされた筈である。そして、それは何か。

オリンピックが終わった今、私はある外国人が日本について言った「臆病な巨人」と言う言葉を思い出す。

我々は、その呼称から脱け出すためには、何をしなくてはならないか。その反省自戒を、この競技の祭典は暗示してくれた筈である。

たかだかスポーツ、と言うなかれ。たかだか無償のスポーツであるが故に、我々は我々の最も深部に欠けているものについて知らされるのである。

そして、それをとり戻す術への暗示は、我々のある代表たちによって示された。女子バレー、レスリングの勝利が教えたものは何か。

即ち、身心をかけて努め、闘うということの尊さをである。我々は今日の文明の非人間的な便利さにまぎれて、それを忘れていはしないだろうか。

それを知ることこそが、この巨費を投じて我々が催した祭典の、唯一の、そしてかけがえない収穫でなくて何であろうか。(作家)

(1964年10月25日2面掲載)

- 1964年10月25日の日刊スポーツ1面

<各局大物ズラリ 開会式中継>

64年10月10日午後1時45分からの東京五輪開会式は、NHKと民放全5局が同時中継した。国立競技場の中継映像と取材はNHKが代表するため、民放各局はNHKの中継より早く放送を開始。特別ゲストを出演させるなど、開会式の中継を何とか自局で視聴してもらうため、あの手この手を尽くした。

10日付の日刊スポーツでは「日本テレビはスポーツ評論家の川本信正の解説、終わって坂本九、イーデス・ハンソン、徳川夢声らに感想を語らせ、TBSは石原慎太郎、西川辰美らのゲスト、フジが木下恵介に演出面を批評させれば、NET(現テレビ朝日)は感激居士の森繁久弥をかつぎ出す。また12チャンネル(現テレビ東京)は高橋圭三に前後の司会をさせるなど、NHKの厳粛さに花やかさで対抗する策だ」と民放各局の番組内容を詳細に報じている。

期間中の競技映像を制作するNHKは、テレビカメラ76台(うちカラー6台)を配備。制作スタッフ1800人、アナウンサー42人を投入した。「NHKでは三十数回にわたるリハーサルを積み重ねた」(日刊スポーツ)。ちなみに当時の日本のテレビ普及台数は約1600万台。東京五輪で一気に普及率が上昇して、67年には2000万台を突破した。

- 1964年10月10日14面テレビガイド面