平成が終わりを迎え、新元号の元年が今、訪れようとしている。30年前の「平成元年」を顧みれば、野球界にとって起点となる1年だったことが分かる。日本代表の強化に本格的に着手し、世界一を見定めた。現在の侍ジャパンの源流とも言える挑戦を、代表監督を務めた山中正竹氏(71)と石山建一氏(76)が振り返る。

- 89年インターコンチネンタル杯の石山監督(左)と92年バルセロナ五輪の山中監督

後に日本の球史を変える男は南国で熟睡していた。1989年(平元)、プエルトリコの夏。施設には、カリブ海とは似つかわしくない鉄条網が張り巡らされていた。ナショナルトレセンだが、他国選手も含めて逃亡阻止のために厳重警戒態勢が敷かれていた。

窓がなく、扇風機が無機質に24時間、回り続けている。隣部屋は早朝からバスケットボールに興じている。カオスの中で2段ベッドに横たわった男は代表監督の石山に揺さぶられていた。「殿、起きろ! 試合に行くぞ」。殿様扱いを受けたのは、野茂英雄だった。

----◇--◇----

新たな時代が幕を開けた平成元年。日本代表も「常時全日本体制」として船出を切った。現在も12年から「侍ジャパン」として常設化されたが、当時はアマだけのチーム。92年バルセロナ五輪から正式競技に採用されたのを追い風に、本格的に強化へ本腰を入れた。五輪では山中が代表監督を務めることが決まっていた。それでも同年の国際4大会は3人の代表監督が任命された。コーチも計8人の社会人チームの現役監督が入れ替わり、派遣された。

普通なら固定された首脳陣でチームを作り上げていく。山中には狙いがあった。「まずは、みんなで世界を知る」。当時の世界勢力図…日本は84年ロス五輪で金メダルを獲得も、公開競技だった。プロが五輪に参戦できない中で事実上の世界最強は“赤い稲妻”の異名を取ったキューバだった。

日本は72年のニカラグアでの世界選手権で初めてキューバと対戦し、圧倒的な実力に衝撃を受けた。80年の日本開催では準決勝で対戦し、後楽園球場は超満員に。山中は会社員として外野席で観戦していた。「結果的には0-1も、内容的に歯が立たない。あのスイングでまともに当たったらどうなるか? それでも日本人が持つ知恵、連係で善戦した。極めて印象的な試合だった」。記憶は色あせることなく、心にくすぶり続けた。

- 89年、インターコンチネンタル杯での石山建一(右手前)と上半身裸の野茂英雄(右端)(提供写真)

石山も長年、世界を意識し続けてきた野球人だった。81年に監督でプリンスホテルを率いて、40日間のキューバ遠征を行った。従来の野球観は破壊された。

石山 例えば同点の9回表1死一、三塁。日本は1点もやりたくないから前進守備。でもキューバは1点はいいから併殺を狙いに行く。それで裏に1点返せばいいと。野球が全然違う。2ストライクから三塁にセーフティーバントもする。「2ストライクになると三塁手が下がるから成功率が高まる。ファウルにしない自信がある」が向こうのトップの考え。いろんなスタイル、土壌がある。

だから山中は、バルセロナ五輪に向けた船出の1年を「みんなで知る、学ぶ、慣れる」作業に充てた。89年ドラフトの1位候補で五輪にはつながらない戦力だとしても、野茂、潮崎らを余すことなく招集し続けた。「彼らが五輪まで残らないのは分かっていた。でも初年度はキューバ相手にやれるというところを見せたい、あまりにも実力差がある。でもこのメンバーならやれるという意味で野茂、潮崎、与田を呼んで、実際に示した」。相手がシーズンオフで自国開催の利はあったが、5~6月の日本・キューバ選手権大会では3勝2敗と勝ち越した。

- 89年6月、キューバとの親善試合でMVPに輝き笑顔の野茂

そして8月、石山監督率いる日本代表はプエルトリコでのインターコンチネンタル杯へと渡った。

----◇--◇----

石山は熟睡する野茂を見て確信し、伝えた。「メジャーに行け」。後にトルネード投法と称された独特のフォームに、唯一無二のフォークを備えていた。同時に環境への適応力が際立っていた。「どこでも、いつでも寝られていた。おいしくないご飯も文句言わずに食べていた」。まだメジャーなど誰も夢見ていない時代。野茂も「僕ですか? 通用しますかね?」と、いぶかしがった。石山は返した。「お前だったら絶対に通用する。投げ方も米国は個性を大事にするから絶対に人気が出る。メジャーに行け」。

- 89年、インターコンチネンタル杯 石山建一監督(前列左)と与田剛(右)、潮崎哲也(後列左から2人目)(提供写真)

6年後、野茂は道なき道を切り開いた。パイオニアとなった右腕は「最初にメジャーに行けと言ったのは石山さん」と周囲に話したという。後にきっかけとなった人と再会して言葉を交わした。「ほら見ろ。通用したじゃないか。お前さんが頑張ったから、これから日本の選手がいっぱい来るな」と後継者の誕生を予告され「何か1つ、特長を持っていないと通用しませんよ」と世界で戦う中で得た真理を伝えた。

- 89年、インターコンチネンタル杯 日本代表の石山建一監督(右)と石井浩朗(中央)(提供写真)

89年の日本代表投手陣にも明確なコンセプトがあった。直球は145キロ以上。特殊球を擁すること。山中は「140キロ前後の球じゃホームランされる。速さを生かす、もう1つのサムシング(特殊球)がなければ。速いボールをより速く見せる効果があるし、サムシングへの意識がスピードへの対応力を落とさせる」と掲げた。野茂はフォーク、潮崎はシンカー、与田にはスライダーが恵まれていた。歳月を経て、145キロが150キロへと基準が変わっても、特殊球の国際大会での有効性は不変だ。昨年11月の日米野球でも、初招集の岸のカーブは威力を発揮した。野茂の真理は自然と、昔も今も代表の指針となっている。

----◇--◇----

- 89年インターコンチネンタル杯 オフ日の石山監督(下段左から2人目)、石井浩朗(同3人目)、佐藤和弘(同4人目)、潮崎哲也(下段右)、最後列の右から3人目は野茂英雄(提供写真)

平成の五輪で悲願の金メダル獲得はならなかった。山中が率いた平成最初の五輪となったバルセロナ五輪も、銅メダルにとどまった。一方でWBCでは2度の世界一を遂げた。山中は世界一へ5つのステップを掲げていた。

「知・学・慣・等・超」。70年代のキューバとの遭遇で世界一を知り、学び、慣れてきた。平成中期以降で「等しい、超える」段階に突入してきた。

山中 平成で間違いなく、日本人の意識が野球からベースボールに変わった。五輪の種目になり、国際大会が増えて、国際舞台を目指す若者が増えていく、その人たちがプロ野球でも活躍し、野茂が米国へ行き、次々にメジャーに行ってみんなが活躍し、世界の基準で野球を見る時代に「平成」はさせたと思う。

新元号の最初の五輪として迎える20年東京五輪。石山の教え子である宮本(現ヤクルト・ヘッドコーチ)から孫弟子にあたる山田哲へ隔世で受け継がれ、山中の法大監督時代の教え子である稲葉が監督として東京で指揮を執る。平成元年の日本代表は、確かな基盤となっている。(敬称略)【広重竜太郎】

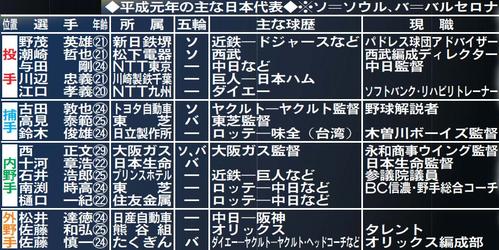

- 平成元年の主な日本代表

◆山中正竹(やまなか・まさたけ)1947年(昭22)4月24日、大分県生まれ。佐伯鶴城-法大。東京6大学通算48勝は最多勝記録。住友金属では新日鉄広畑の補強選手で優勝。住友金属監督として都市対抗、日本選手権を制覇。92年バルセロナ五輪で監督を務め、銅メダル獲得。法大監督では優勝7回。03年から10年まで、横浜ベイスターズ(現DeNA)専務取締役。16年、野球殿堂入り。現在はアジア野球連盟副会長、全日本野球協会会長、侍ジャパン強化本部長など兼務。左投げ左打ち。

◆石山建一(いしやま・けんいち)1942年(昭17)9月6日生まれ、静岡県出身。静岡高-早大-日本石油で内野手として活躍。その後、早大、プリンスホテルで監督。山倉和博、金森栄治、岡田彰布、石井浩郎、石井丈裕、宮本慎也ら多くのプロ選手を育成。また西武球場(現メットライフドーム)の建設時はアドバイザーも担う。95年には長嶋監督から巨人2軍統括ディレクターとして迎えられた。現在は埼玉・小鹿野高でのコーチのほか、多数の学校で指導している。