世界のテニス界にあって小柄な身長178センチ。これが男子世界ランキング7位、錦織圭(29=日清食品)の“現実”である。悲願の4大大会優勝へ、乗り越えなくてはいけない壁の原因は“そこ”にある。

5月27日付の最新世界ランキングで、錦織を除いたトップ10、その9人の平均身長は193センチになる。錦織との15センチ差は、あらゆる面でのしかかってくる。

インターネット上に、錦織が13歳の時の動画が上がっていた。同世代のデルポトロ(アルゼンチン)、チリッチ(クロアチア)らとのダブルスだった。現在は15センチの差だが、当時はその倍以上の差であっただろう。錦織の身長は、彼らの胸あたりまでしかなかった。

その差は外から見ているものには、なかなか実感が伴わない。大変だと予想はできるものの、どれだけの差があるのかは錦織自身にしか分からないだろう。

「無理をしないでと、よく言われる。うれしいけど、その反面、50%の力で試合をするわけにも行かない。僕の場合、軽くあしらって勝てる選手なんて、ツアーでは1人もいない。毎試合、100%で戦って必死でやっている」

16年3月、英国バーミンガムで行われた男子国別対抗戦、デビス杯の日本対英国の時だった。最終日は、錦織とマリーのエース対決だった。錦織は当時、世界ランキング6位。マリーは2位で身長は191センチだ。取材する記者席はコート面と同じ高さで、ベースラインとサイドラインが交差するところから、斜め後方にあった。

錦織は跳んでいた。それが手に取るように分かった。マリーのストロークに振り回されながらも、跳びはね、空中で体幹を維持しながら打ち、着地した瞬間にきびすを返す。空いたスペースをカバーするため、打った後、すぐに戻れるように足を交差させない。オープンスタンスで腕だけを伸ばし球に食らいつく。10年以上、錦織を取材しながら、その時に彼のすごさを少しだけ実感できた。

今年の全仏オープンの開幕前、会場で世界ランキング6位のシチパス(ギリシャ)と練習した。シチパスは身長193センチ。この時も同じだった。マリー以上に強打でパワフルなシチパス相手に体を投げ出し、シチパス以上の強打で応酬する。その体の使い方は、小柄だったからこそ、15センチの差を克服するために彼が身につけた、ある種の才能だとも言える。

錦織のケガの多さを指摘する声も多い。そして、それが彼の4大大会やマスターズ大会制覇の夢を阻んできたことも事実だ。しかし、これで、ケガをしない方がおかしいと思った。

「自分のプレースタイル上、100%ケガが出ないというのは無理。ケガを減らす細かい努力は惜しまないが、それでも出るときは出る。その時はあきらめるしかないし、今度はそれにあった対処法を最大限に行う。ケガとはテニス人生でつきあっていくしかない」

ケガへの対応だけでなく、15センチの差を埋めるべく、錦織のプレースタイルは変化を遂げてきている。錦織のプレースタイルをいまだに「エアK」や「意外性」で評する人も多いが、それはもう昔話だ。ジュニア時代と現在では全く異なっている。

大きく分けると、16歳頃から変化してきた錦織スタイル進化の形態は、4段階になる。第1形態は「変幻自在」、第2形態は「安定」、第3形態は「速攻」、第4形態は「攻撃の多様化」となる。

■第1形態「変幻自在」

子どもの頃から体が小さく、サーブが極端に弱かった錦織が身につけたスタイルだ。自信を持つフォアハンドを軸に、何が飛び出すか分からない意外性を交え、相手を引っかき回すプレーだ。突然のサーブ&ボレー、ドロップショットなど、相手の予測を外すことで、パワーのなさを補ってきた。

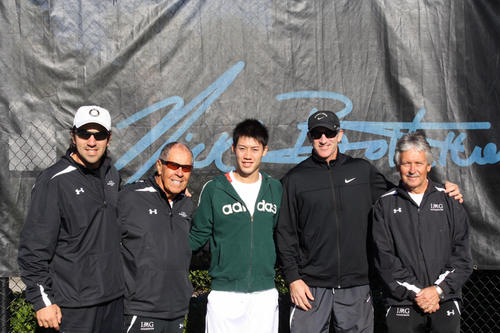

錦織がジュニア時代、世界の多くのエージェントやコーチがその才能に舌を巻いた。錦織を初めて見たIMGアカデミーのスタッフは、「黄金の右手」を持つと錦織の球感覚を賞したそうだ。それだけは教えても学ぶことができない天性だという。その「黄金の右手」が変幻自在なプレーを支えてきた。

■第2形態「安定」

10年末、アガシ(米国)やロディック(米国)を指導したブラッド・ギルバート(米国)をコーチに加えた。ギルバートは「エアK」などリスクのあるショットを封印させ、安定性を求めた。ただ、テレビの解説者も兼ねていたため、なかなか練習にもつきあえず。約1年強で関係を解消した。

錦織が当時、悩んでいたことを思い出す。天性のファンタジスタにとって、こつこつとストロークを続けるのは苦痛を伴った。「どこで守って、どこで攻めていいのかが分からない」。しかし、その時に培ったストロークの安定性は、今でも錦織の基盤になっていることは事実だ。安定性がなければ、そこに何かを付け加えることはできない。

■第3形態「速攻」

きっかけは11年11月のスイス室内決勝だった。準決勝で世界1位だったジョコビッチ(セルビア)を破り、安定したストロークに自信を持って挑んだ決勝だったが、そこでフェデラーに「ぼこぼこにされた」。スコアは1-6、3-6で「粘っていては勝てない」と悟った。

いくつか構想はあったが、固まったのは13年末にマイケル・チャン(米国)をコーチに加えてからだ。チャン・コーチは体格が劣る錦織に、相手の時間を奪うことを教えた。ベースラインからなるべく下がらずに、速いテンポのストロークで振り回す。相手に準備する時間を与えず、相手の体勢が整わないうちに返球する。第2形態の安定をベースに速攻を加え、第1形態の変幻自在をまぶす。このスタイルで、14年全米準優勝までたどり着いた。

■第4形態「攻撃と安定の融合」

18年頃からネットプレーを混ぜるスタイルに変化してきた。もともと、ネットプレーヤーでないため「ネットに出るタイミングが、まだ難しい」。18年の1年間で磨きをかけ、19年はそれを完全に身につける年のようだ。

ネットプレーは長引くラリーを短く終わらせることができ、体力温存もできる。

悲願の4大大会制覇のためには、7試合の5セット試合を勝ち抜かなくてはならない。そのために、これまで年2回ほどしか出場しなかったダブルスにも参戦し、試合数をこなし、ダブルスでネットプレーの練習をこなしている。

世界の上位陣との「15センチの身長差」は言い訳でもごまかしでもない、現実だ。その現実を乗り越えることが、錦織の夢をかなえる、ただひとつの道になってくる。

5月29日の全仏オープン男子シングルス2回戦では強敵ツォンガ(フランス)に逆転勝ちし、31日予定の3回戦では世界ランキング32位のジェレ(セルビア)と対戦する。身体的な不利を跳ね返し、知力と戦略を駆使―。世界の頂点を目指し、錦織は進化を続ける。【吉松忠弘】