64年東京オリンピック(五輪)のメイン会場だった旧国立競技場の聖火台は、埼玉県川口市の鋳物師(いもじ)鈴木萬之介さん、文吾さん親子が58年アジア大会用に制作を請け負ったものだった。文吾さんは五輪開催後、頼まれたのではなく自ら申し出て、妻や弟の鈴木昭重さん(85)夫婦を伴い、毎年、聖火台を磨き続けた。文吾さんが09年に亡くなった後は昭重さんが先頭に立った。旧聖火台には、モノを大切にし続ける職人魂が宿っている。

■鋳物師の父、兄から弟へ…受け継がれた職人魂

前回の東京五輪が開催された翌65年から毎年、文吾さんは開会式が行われた10月10日近くの日曜日に、妻梅子さんを伴い、ごま油が入った1升瓶を入れたリュックを背負い、国立競技場を訪問。聖火台に「おやじ、来たよ」と手を合わせた後、たわしで水洗い後、ごま油を丁寧に塗った。弟の昭重さんは「文吾は自分の作ったものを大事していた。嫁にやった娘に会いにいくような気持ちと、おやじの墓参りのような気持ちがあった」と話した。

毎年のごま油磨きは自ら申し出たもので、経費はすべて自己負担だった。昭重さんも75年から、妻を伴って毎年手伝った。4人で国立競技場に向かう電車に乗る前、文吾さんは必ず、川口名物のお菓子「甘太郎焼き(当時の名称)」約30個を国立の職員への手土産に購入した。昭重さんは「『皆さんで食べてください』と。文吾は磨かせてもらえる、という気持ちだった」と振り返った。長野・善光寺や関東近郊の神社などにも毎年出向き、自分が手掛けた天水鉢などを磨いた。

なぜ、ごま油だったのか。昭重さんは「油は雨をはじく。機械油でも良かったけど、安い油だとにおいが嫌われるからね。当時、一番高価だったのがごま油だった」と明かした。文吾さんは09年7月に亡くなる前年まで毎年、聖火台を磨いた。その後は昭重さんが先頭に立ち、聖火台が撤去される14年まで磨き続けた。

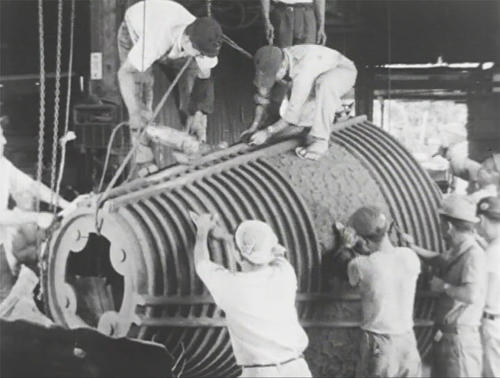

「川口が聖火台を作った」。昭重さんはそう思っている。制作期間3カ月で予算20万円。過酷な条件だったが、父萬之介さんは引き受けた。「川口が受けちゃったんだから、やらなければ恥だ。文吾が手伝うならやる」。当時、萬之介さんには口癖があった。「職人は損得で仕事をしてはダメだ。得しても損しても、やってくれと言われたら、やるのが職人だ。損かもしれないけど、後で損が絶対に戻ってくる」。萬之介さんの弟子だった文吾さんも当然、同じ気持ちだった。工場に泊まり込み、寝る間も惜しんで取りかかった。

納期まであと1カ月で、萬之介さんは心労も重なって倒れ、8日後に急逝した。昭重さんら兄弟は相談の結果、父の死を文吾さんには知らせないと決めた。葬儀から戻った工場の専務が、作業を続ける文吾さんの姿に驚いた。「おやじが死んだのに葬儀も出ないのか」。文吾さんは自転車を飛ばして自宅に戻ったが、霊きゅう車が出た後だった。

その後、昭重さんら兄弟、川口の鋳物師も手伝い、納期までに聖火台を完成させた。昭重さんは「文吾は『親の死に目も会えなかった』と怒っていたけど、完成した時『言わないでくれて良かった。言われたら、仕事ができなかった』と言っていた」と振り返った。

文吾さんは64年東京五輪開会式に招待されたが、長野・善光寺の天水鉢を納める日と重なった。「オレはこっちの方が大事」と善光寺に向かい、昭重さんは長男の幸一さんと開会式を観賞。来賓には記念の腕時計が贈られた。今は動かないが「宝」と大事にする一方、秘めていたほろ苦い思いを打ち明けた。「文吾には、時計をもらったことを内緒にしていた。まぁ、きっぷがいいから『お前がもらったんだから持ってろ』って言ってくれたかなぁ」。

昭重さんは20年東京大会開催が決定後、腕時計を修理したいと思い立った。修理できる職人が見つからず、今も探し続けている。埼玉県聖火リレー公募枠ランナーに決まっているだけに「直った時計をつけて走りたいね」と願っている。【近藤由美子】

◆川口市 人口約61万人。埼玉県の南端に位置する中核市。荒川を隔てて東京都に接し、江戸時代から鋳物や植木などの産業が発展した。市公式HPによると、中でも鋳物業は江戸中期以降、技術の確かさと江戸町民の需要が増えて盛んになり、明治末期には鋳物工場が150軒あった。その後、川口町駅や新荒川大橋が建設されると、工業都市として飛躍的発展。「東の川口、西の桑名」と呼ばれるなど、「鋳物の街」として全国的に有名になった。

◆旧国立競技場聖火台 64年東京五輪開催が迫る中、河野一郎五輪担当大臣らが鈴木萬之介さん、文吾さん親子らの尽力を知り、五輪聖火台としての採用を決めた。新国立競技場建設に伴い、14年5月末で役目を終えて撤去された。宮城県石巻市などでの展示などを経て、19年10月から約半年間、川口駅前で“里帰り”展示された。新国立競技場の東側ゲートに5月中に設置完了予定だったが、コロナ感染拡大の中、設置時期は未定となった。鋳物製で、高さ210センチ、最大直径は210センチ。2・6トン。

■沖縄・名護の聖火台は「生き続ける宝」

沖縄県名護市の聖火台も国立の旧聖火台同様、58年アジア大会用に作られたものだった。制作したのは那覇市・森山一成さん(84)で当時23歳。以前、出場した国体で聖火台を見ており、燃料をいくらでももらえるはずの石油会社に勤務していたという理由で、制作を依頼された。森山さんは「手先が器用なだけ。遠くから聖火台を見ただけで、燃料すら分からない」と試行錯誤した。偶然、入った食堂で、煮物を作っていたシンメーナービー(中華鍋の一種)を見て「これを使おう」と思い立った。シンメーナービーの下にヒューム管を取り付けたが、これも偶然、下水道工事に遭遇したことがきっかけだった。

64年東京五輪聖火リレーで、名護・嘉陽地区に聖火が1泊することが決まり、時間もなかったため、琉球大体育館で保管されていた聖火台の使用が決定。嘉陽地区に移設された。久志村役場職員だった島袋正敏さん(76)は「ものすごい騒動ですよ。地域はお祭りムードでした」と振り返る。

聖火台は今も現役だ。毎年9月、久志20キロロードレースで火がともされる。開催日の朝、“本家”をまねて、名護市久志支部体育協会会長の比嘉達也さん(65)らが採火を行う。比嘉さんや地元住民は自腹で修理を行うなど、聖火台を守り続けてきた。「聖火台は地域の誇りであり、生き続けている宝です。来年の聖火リレーで、何とかして聖火を再びともしたい。私たちが誇りに思うように、子供たちもきっと誇りに思えるはず」と強く願っている。

◆名護市の聖火台 58年アジア大会で沖縄を起点とした聖火リレーが計画され、聖火台が必要となり、森山一成さんがゼロから作り上げた。高さ130センチ、台座の高さ90センチ。最大直径100センチ。森山さんは「当時、各地で聖火台が作られましたが、今も使われている聖火台は他にないのでは」。