もうすぐ4歳になる息子に「野球、やる?」と聞いたら「やらなーい」と、にべもなかった。君がご飯を食べられるのは父が野球記者をしているからなんだ…つまり野球のおかげでもあるんだよ…とは思ったが、まあ、好きなことをやってくれれば、それでいい。

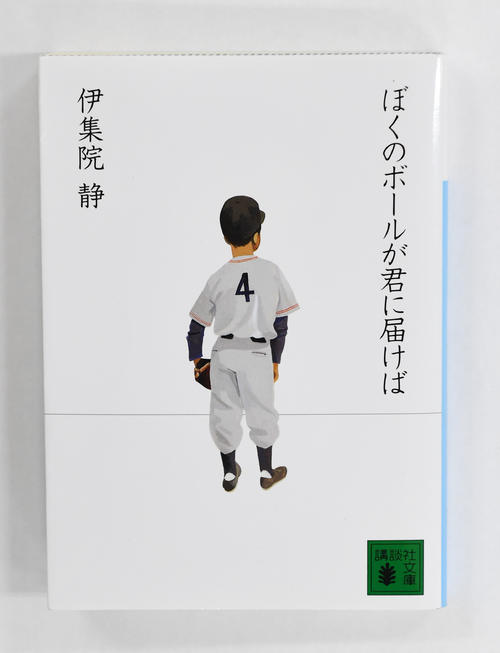

短編集「ぼくのボールが君に届けば」(伊集院静著、講談社文庫)。表題作をはじめとする9作品は、いずれも野球(またはソフトボール)を題材に、出会いと別れ、生と死を描く。それぞれ味わいがあるが、心に一番残ったのは最後の収録作「麦を噛む」だった。主人公は40代の父親で、子どもは、やっと授かった息子が1人だけ、という点が共通するからだ。自然と自分に置き換えて読んだ。鼻の奥をつんとさせながら。

物語は、主人公の回想をメインに進む。

キャッチボールがきっかけで妻と出会い、結ばれた。結婚6年目。やっと子宝に恵まれた。しかし、幸せは長くは続かなかった。

よちよち歩きができるようになったころ、息子に難病が判明する。医師から、紫外線に当たれない体質であり、20歳まで生きられるかも分からないと宣告される。結局、わずか9歳で亡くなった。妻は遺骨を持って家を出る。夫のエゴが息子を殺したと信じ込んだからだ。エゴとは「息子に野球を教える」ことだった。

家族を失った主人公は会社も辞め、野球仲間だった亡き親友の郷里・長岡で物思いにふける。俺のやったことは間違いだったのだろうか? たまたま目にした草野球で息子そっくりの少年を見かけ、再び心がざわつき始めていた。

終盤の独白。

「-俺は何かを伝えてやりたかった。あの子は何かを知りたがっていた……。」

「何か」が何なのかは書かれていない。伊集院さんは読者の想像に委ねている。救いは、ないのだろうか。独白の後、こう続く。

「誰かの声がしたような気がした。」

息子の声だろうか。死の2カ月前、2人はたった1度だけ、夜の球場でキャッチボールをした。たとえ、それが死を呼んだのだとしても、妻に「エゴ」と呼ばれようとも、ボールのやりとりを通じ「何か」は息子に伝わっただろうか。

随所で野球の特徴が語られていることも、この短編集の魅力である。なるほどと思わせてくれる。「麦を噛む」の主人公は、付き合う前の妻に、こう語った。

「相手の胸めがけて投げるんだ。お互いが相手の受け止め易いボールを投げてやるんだ。それがキャッチボールの基本だ。別に遠くに離れて投げ合わなくてもいいんだよ。二人に合う距離があるんだ」

幸い、私の息子は元気でいてくれる。別に野球チームに入らなくてもいい。ただ、いつか、キャッチボールだけはやりたいと思う。父のささやかな願いを、息子は受け止めてくれるだろうか。暴投しないようにしなくては。【古川真弥】

◇ ◇ ◇

※本記を書いた直後に伊集院さんが倒れたニュースに接した。回復を願ってやまない。