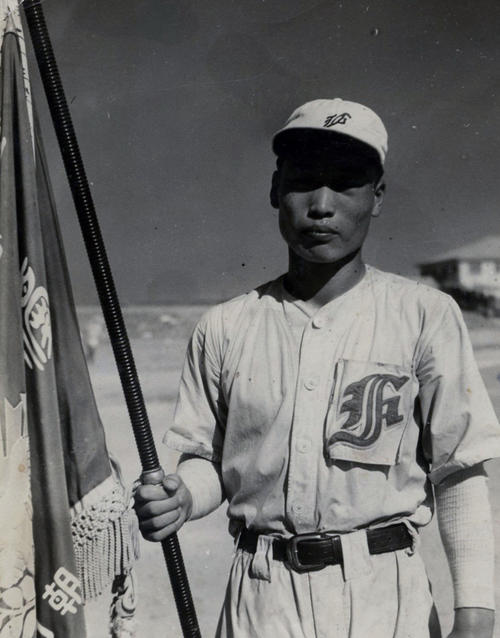

1949年(昭24)の「第31回全国高校野球選手権大会」の入場行進では、プラカードガールが登場する。水戸商(茨城)との初戦(2回戦)で、中西太は「6番」に下げられた。その試合で適時打を放ってチームを6-4の勝利に導くと「3番」に戻った。

高松一の「1番」は主将伊藤哲、「2番」が西鉄ライオンズでチームメートになる玉木春雄、中西が「3番」、阪急ブレーブスでプレーした捕手の山下健が「4番」だった。投手は小原忠雄、北村勝の2人が主戦だった。

準々決勝は、高松一と同じ優勝候補の一角だった芦屋(兵庫)に5-0で快勝する。高松一の小原が7安打無失点の完封勝ち。中西は「3番」に戻ったことで力が入りすぎて、2打数ノーヒット。準決勝は初出場の湘南(神奈川)と対戦することになった。

夏の大会を前に、高松一は市内の栗林公園内「会仙亭」で合宿をした。夕食にでる豚肉のすき焼きが最上級のごちそうだ。物資難で甲子園出場の際も、食事は持参が原則だった。現代の高校球児とはかけ離れたエピソードだ。

高松一が夏の大会で準決勝までたどり着くと、そのチームに異変が起きた。それぞれが高松から担いで宿舎「都旅館」に持ち込んだ米が足りなくなった。中西と高松一中(旧制)から同じクラスで、2年からレギュラーだった1つ年上の後藤武司が当時を振り返った。

後藤 讃岐米は純白で、おいしいんです。狭く限られた土地で「一所懸命」に育てるから出来が違うんですよ。でもそのうち米が足りなくなった。腹が減るじゃないですか。まさか準決勝まで進むと思ってなかったのかもしれません。マネジャーの上春堅吾は卵を調達したり、陣中見舞いの食品を調理したりと、やりくりに苦労したはずです。

49年8月18日。準決勝となった湘南戦の当日は、朝から雨が降り続いた。悪コンディションのなかの試合は均衡したが、高松一は延長10回に2-3でサヨナラ負けを喫した。3番中西は6回に二塁打、10回に二塁強襲と2本のヒットを放ったが惜敗。湘南の左翼手は、慶大を経てプロ入りした佐々木信也だ。

佐々木 チーム内で「おいっ、(高松一の)サードにすごいのがいるぞ」となった。「何て名前だ」というと、中西太だと…。わたしと同じ1年生で、これが3番打者ですごいんだ。がんがん打った。最後は(湘南の)6番で、3年生の先輩の宝性さんがサヨナラ打を打った。

湘南エースで主将の田中孝一は「中西にインコースに投げたら、でっかいファウルを打たれて考えた。内角に投げるのはやめた」という。

中西 甲子園で初陣の湘南は、あのまま大優勝旗を手にした。勝負の世界では、力もさることながら、時の勢いというプラスアルファは見逃せない、と今まで考えていなかったことに気付いたのはこの頃だ。

(敬称略=つづく)【寺尾博和】

(2017年10月28日付本紙掲載 年齢、肩書きなどは掲載時)